自从2014年踏入软件行业以来,经常听到 “程序员即将要被淘汰” 的说法,而且每隔一段时间,就会换一种说法,然后推出一项“耀眼”的新技术,并宣称要淘汰程序员。它们的口号往往都是“未来不需要程序员”、“只需拖拽,就能开发完整应用”、“人人都是开发者”、“让业务人员自己构建系统”、“用自然语言开发应用”等等,然而时至今日,十几年过去了,程序员依然没有被淘汰,反而是数量暴增了。下面我来按时间线,梳理一下那些年,它们喊过的口号,和最终(短暂)的结果。

1958年

IBM 推出 FORTRAN 语言,宣称将让科学家和工程师无需依赖专业程序员,自己就能编写程序。这是最早一次“开发者将被替代”的预言。FORTRAN 的确是一次技术进步,让人们摆脱了汇编和机器码的束缚,但也迅速暴露出一个现实:即便语言更友好,编程本身仍需要结构化思维、调试能力和系统性的理解。结果是程序员需求不降反升,软件工程成为独立学科。

1980年代

专家系统成为 AI 热潮的代表,很多学者和企业高管宣称‘AI 将像专家一样构建系统’,无需人工编码。这些系统试图用规则和知识库代替人类的决策过程,理论上可以自动完成业务逻辑建模,程序员的角色似乎不再必要。但专家系统在实践中遇到瓶颈,规则维护困难、场景不泛化、对变化适应力差。开发依然离不开人类的思考和判断。

1990年代初

CASE 工具风靡,许多厂商喊出‘只需拖拽,就能开发完整应用’的口号。这类工具承诺自动生成代码,大大降低技术门槛,甚至在企业高管眼中预示着“程序员被淘汰”的未来。但现实很快让人清醒:这些工具复杂笨重,适配性差,开发流程反而更受限制。它们更像是“加速器”,而非“替代品”。

2004年前后

外包浪潮兴起,一些企业开始相信‘印度工程师能做一样的工作,成本只有五分之一’的逻辑。这一次不是技术,而是成本驱动的“替代”。外包确实重塑了全球软件开发的格局,但很快发现,仅仅编码并不能构成完整的开发,需求沟通、上下文理解、技术架构等核心工作无法简单移交。关键岗位依然掌握在原有团队手中。

2016年

低代码和无代码平台兴起,打出‘人人都是开发者’的口号,许多企业寄希望于业务人员自己搭建系统。在流程标准、需求清晰的场景下,这些工具确实提高了效率。然而,它们很难胜任跨系统、定制化、数据敏感性强的场景。开发不只是组件拼接,更是权衡与创造,复杂的判断仍需人类介入。

2020年

GPT-3 横空出世,大量文章开始讨论‘用自然语言开发应用’的可能性。AI 生成代码的能力第一次引发主流关注,看似任何人说句话就能出程序。但很快,人们发现 GPT-3 只能生成片段,无法完成真实项目的组织、调试与维护,离“替代开发者”还差一整座桥。

2022年后

GitHub Copilot 成为第一个被广泛使用的 AI 编程助手,随后 AutoGPT、AutoDev 等尝试构建“自动完成整个项目”的代理系统。人们再次宣称“只说需求,AI 自动完成项目”,这或许是替代程序员最接近现实的一次尝试。它们确实能协助开发流程中的很多环节,但仍然无法处理需求不明确、系统复杂、多人协作、实时反馈等关键难题。AI 可以生成代码,但不能理解上下文,更无法对结果负责。

2024年后

AI 编程代理崛起,炒作“讲人话就能开发”,GPT-4、多代理系统(如 AutoDev、Trae、Cursor 等)让 AI 编程能力大幅跃进。一些创业公司宣称只需写需求文档,AI 就能自动生成应用,炒作“自然语言驱动开发”的未来。尽管 AI 能完成更多任务,但仍难处理复杂逻辑、需求变更与系统集成问题。开发者角色没有被替代,而是逐渐转向“提示设计、流程监管与协作指挥”。

2026年后

未来会发生什么我们也不知道,但是可以肯定的是,绝对少不了继续炒作。或许它们会宣称 “无程序员开发”,也未可知。

写在最后

未来不是“开发者被替代”,而是“低阶开发劳动被重构,高阶开发能力被放大”

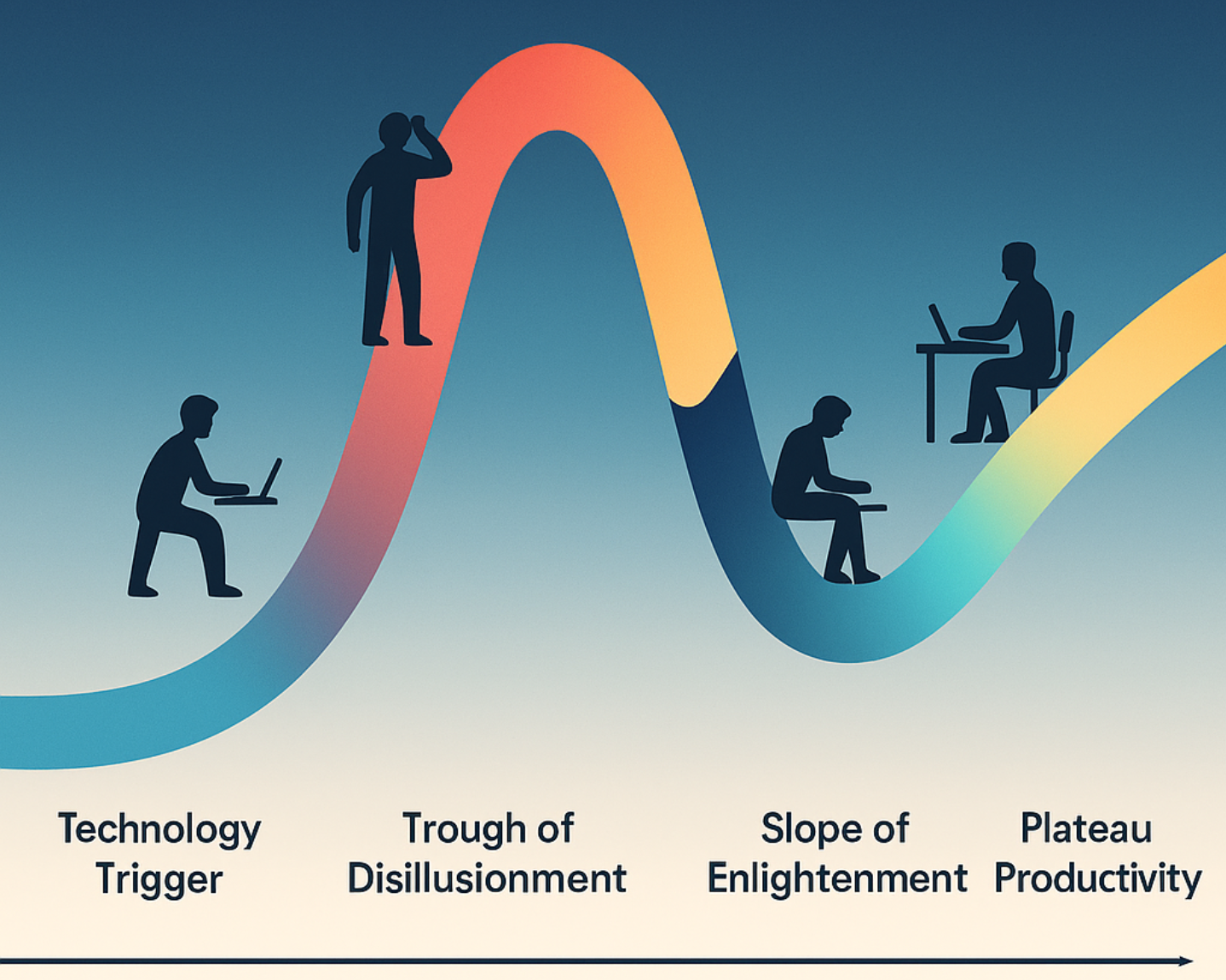

从 1958 到 2030,这一连串的技术浪潮形成了一个经典循环:

技术突破 → 替代幻想 → 现实挫败 → 工具融合 → 程序员角色升级

技术一直在进步,但程序员没有消失。每一次“替代”预言的失败,都不是技术的失败,而是对“开发”这件事本质的误解。

就算到了未来某一天,技术真正强大到可以自动完成所有工作,程序员也不会真正意义上的“被淘汰”,毕竟工具(某种技术)无法背锅。工具没感情、没责任、没主体,背不了锅。出了问题,锅往下传:CTO 对董事会说:“技术有瑕疵”;技术经理对 CTO 说:“是团队执行的问题”;最后轮到程序员,只能对着报错信息说:“这不是我写的,是 AI 写的!”可惜,老板不信,锅还是你的。